熨斗(のし)ってそもそも何?使い方まとめ

知らないと恥ずかしい?熨斗(のし)の使い方

贈り物などでよく目にすることがある熨斗(のし)

なんとなくお祝い事などに使うと認識している人も多いのではないでしょうか

しかしそんな熨斗ですが、実は使う場面が決まっており、それを誤ってしまうと相手に失礼になってしまうかもしれません

そこで今回は熨斗とは何か、またその使い方をまとめてご紹介します。

ぜひ参考にして下さい!

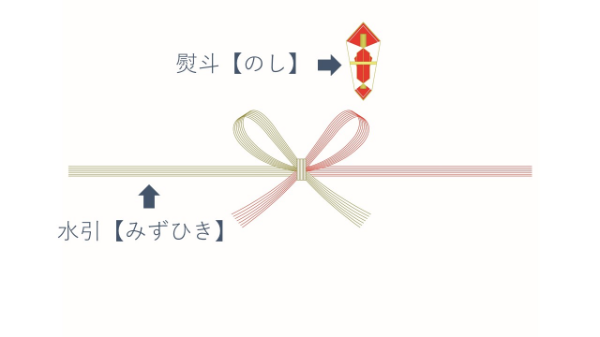

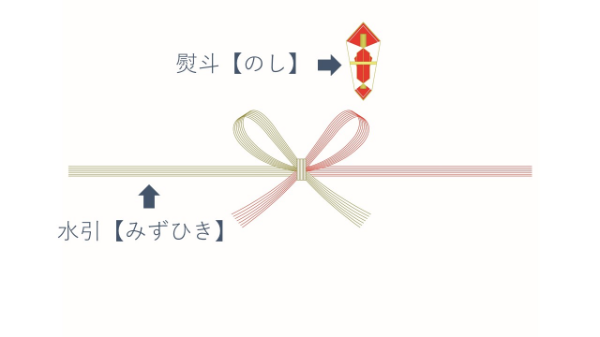

熨斗(のし)ってなに?

熨斗とは、お祝い事やお悔やみ事などの贈り物に添える、伝統的な飾りのことを言います。

現在では上記の飾りが印刷された紙全体を熨斗と呼ぶこともありますが、本来は右上の六角形の飾りのみのことなのです。

もともとは縁起物の鮑を薄く延ばして贈り物に添えて、中身を表すために添えられてました。

今では簡略化され、熨斗が印刷された紙「のし紙」を使うことが一般的になっています。

熨斗と一緒に使われる、水引

結び目を何度も結びなおせることから、一般的な祝い事など何度もお祝いしてよいことに用います。

水引は5本のものを使うのが一般的で、より丁寧さを出したいときは7本のものを使います。

ただお歳暮などで生ものを送る際は熨斗を付けないようにしましょう。

【花結びを使う例】

出産い祝い、長寿祝い、内祝い、お礼、お中元、お歳暮

結切り

結び目が固く、簡単にはほどけないことから1度きりであってほしい場合に用います。

結婚祝いなどの場合、水引は10本のものが良く用いられます。

弔辞で使う際には熨斗は用いません。

【結切りを使う例】

結婚祝い、お見舞い、快気祝い、弔辞

あわじ結び

アワビの形に似ていることからアワビ結びとも呼ばれ、末永いお付き合いを願って使われるものです。

慶事と弔辞のどちらにも幅広く使うことができるため、迷った方はこちらを選択しましょう。

なお、弔辞のときは熨斗を使いません。

【あわじ結びを使う例】

一般祝い、婚礼、弔辞など

赤棒

赤棒は熨斗のみで、水引が省略されたものです。

水引を使うには大げさすぎすぎる場合に用います。

【赤棒を使う例】

記念品、商品、景品、粗品

場面に応じて使い分けましょう

熨斗はお祝いごとには欠かせない文化です。

状況に応じて使い分け、自分の気持が伝わるようにしていきましょう。